Lagerdenken und Lobbyismus im Schulbuch

„Aufgabe 1: Nennen Sie Beispiele für Verbände in Deutschland und erstellen Sie darauf aufbauend eine Mindmap (Methodenglossar) zu Interessenverbänden im politischen System der Bundesrepublik Deutschland.“

Quelle: Buchners Kompendium Politik, S.302

Seit ich mich wissenschaftlich mit Lobbyismus beschäftige, stelle ich immer häufiger fest, dass Menschen, mit denen ich über meinen Forschungsbereich spreche, eine Meinung dazu haben. Lobbyismus ist entweder gut für eine Demokratie, weil woher sollen die Politiker:innen sonst ihr Wissen über einzelne Politikfelder erlangen, oder er ist schlecht für eine Demokratie, weil Politiker:innen dadurch nicht mehr den Wähler:innen , sondern einer in Hinterzimmern organisierten Elite dienen. Das vorliegende Schulbuch bricht mit dieser Erwartung. In Kapitel 4.3.2 „Interessenverbände“ findet eine unaufgeregte Einführung in das Verbändewesen statt, die deren Notwendigkeit für eine Demokratie ebenso betont wie deren Risiken durch asymmetrische Einflussnahme und ungleiche Organisationsfähigkeit (Olson 1965). Der – für solche Schulbuchkapitel typische – Verweis auf die Pluralismustheorie fällt angemessen kurz aus und komplettiert lediglich den Absatz zur Olson’schen Arbeit zu Verbänden und Kritik an eben jener Theorie. Nachdem die Schüler:innen nun also mit einem Grundwissen ausgestattet sind und vielleicht sogar der Verlockung eines vorschnellen Urteils über Lobbyismus widerstehen konnten, werden sie mit den Aufgaben zum Thema konfrontiert.

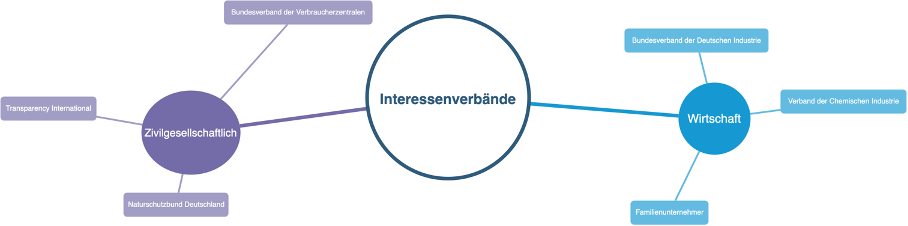

In Aufgabe 1 wird von den Schüler:innen zweierlei gefordert. Erstens sollen sie Beispiele für Verbände in Deutschland sammeln und zweitens, „darauf aufbauend eine Mindmap zu Interessenverbänden im politischen System der Bundesrepublik Deutschland“ erstellen (Buchner, S.302, kursiv nicht im Original). Wie würden Sie an diese Aufgabe herangehen? Der erste Arbeitsschritt ist niedrigschwellig. Mir fallen zuerst folgende Verbände/Vereine ein: Transparency International, Naturschutzbund Deutschland, Bundesverband der Verbraucherzentralen, Bundesverband der Deutschen Industrie, Verband der Chemischen Industrie und die Familienunternehmer. Nun zu Schritt zwei. Da hier eine Methode genutzt werden soll, versichere ich mich im „Methodengloassar“, deren fachgerechten Anwendungen (Methodenglossar, S.7). In die Mitte des Blattes schreibe ich das Thema: „Interessenverbände“. Im zweiten Schritt überlege ich mir dann Oberbegriffe, um das Thema zu strukturieren. Das ist schon schwieriger. Vielleicht „Arbeitgeber“ und „Arbe…“, ne, das passt nicht. Ich entscheide mich schlussendlich für „zivilgesellschaftliche Verbände“ und „Wirtschaftsverbände“. Eigentlich würde ich gerne auf die Ebene verzichten und die einzelnen Interessengruppen direkt mit dem Kern der Mindmap verbinden, aber ich folge dem Methodenglossar. Nun soll ich eine zweite (oder vielleicht sogar dritte) Ebene hinzufügen. Da mir bereits die erste Ebene zu viel war, verzichte auf diesen und gehe über zum letzten Schritt: „Nun erweitern Sie Ihre Mindmap: Sie können an jedem Arm Begriffe und Ideen ergänzen, gerade wo Ihnen etwas Passendes einfällt.“ Die Willkür, die in dieser Arbeitsanweisung steckt, lässt mich etwas ratlos zurück. Ich frage mich, ob meine bildungswissenschaftlich geschulteren Kollegen ihren Blogeintrag wohl direkt über den mangelnden Sinn einer Mindmap geschrieben hätten. Ich schweife ab, also zurück zu meiner Mindmap. Sie sieht nun wie folgt aus:

Zufrieden mit meinem Werk sinniere ich über das Lernziel der Aufgabe. Es geht bestimmt darum, einen Überblick über die weitläufige Landschaft der Interessengruppen zu erlangen und sich Orientierungshilfen wie „Zivilgesellschaft“/“Wirtschaft“ oder „arbeitnehmernah“/“arbeitgebernah“ zu erarbeiten. Ein Blick in den entsprechenden Lehrkräfteband sollte mir weiteren Aufschluss darüber geben. Laut Lehrkräfteband ist folgende Mindmap von der Bundeszentrale für politische Bildung eine mögliche Lösung für die Aufgabe (Lehrkräfteband, S. 131).

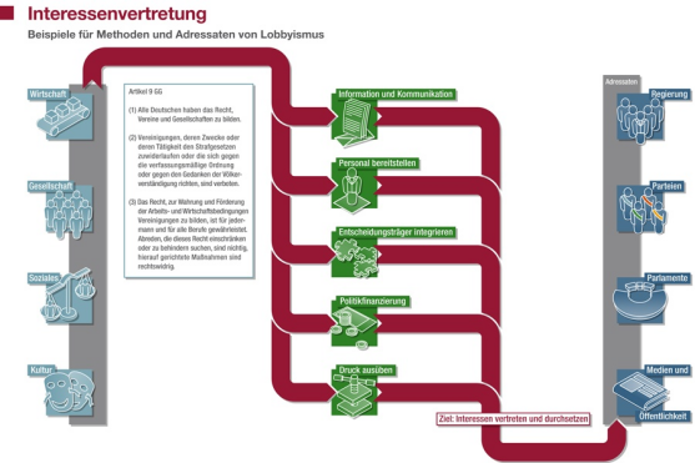

Die Grafik beschäftigt sich mit Methoden des Lobbyismus und stellt diese in einem Ablaufdiagramm im Zusammenspiel diverser Absender und Adressaten vor. Weder baut die Grafik auf Beispielen für Verbände auf, noch lässt sie sich auf Basis des Methodenglossars als Mindmap bezeichnen. Die Aufgabe im Schülerband geht an der vorgeschlagenen Lösung im Lehrkräfteband gänzlich vorbei. Es wird ebenso wenig deutlich, welches Lernziel mit der Aufgabe verfolgt wird. Vom didaktischen Gehalt einer Mindmap abgesehen, entsteht bei diesem Fundstück der Eindruck, es wäre niemandem so richtig klar, wie sich das Verbändewesen sinnvoll strukturieren ließe. Anders lässt sich der kontextfeindliche Gebrauch der Grafik im Lehrkräfteband nicht erklären.

Aus Sicht der Lobbyforschung ist das sogar nachvollziehbar. So wenig sinnvoll eine vorschnelle Bewertung des Phänomens Lobbyismus ist so wenig zielführend, kann eine Kategorisierung in „zivilgesellschaftliche“ und „wirtschaftliche“ oder „arbeitgebernahe“ und „arbeitnehmernahe“ Interessen sein. Das Denken in politischen Lagern ist für die Auseinandersetzung mit Lobbyismus – ob in der Schule oder im Alltag – nicht (nur) dienlich. Voreilige Bewertungen und Kategorisierungen verstellen den Blick auf die Pluralität der Interessenverbände. So verstellt meine Mindmap den Blick auf eine ungewöhnliche Allianz: Transparency International, Naturschutzbund Deutschland, Bundesverband der Verbraucherzentralen, Bundesverband der Deutschen Industrie, Verbund der Chemischen Industrie und Familienunternehmer haben 2019 gemeinsamen die Einführung eines Lobbyregisters gefordert (Spohr 2023, S. 73; Neuhaus 2019, LobbyControl 2021, 12f.).

Theo Simon, ZÖBIS, 06.01.2025

Literatur

Buchners Kompendium Politik – Politik und Wirtschaft für die Oberstufe (2019)

Olson, M. (1965) The Logic of Collective Action.

Neuhaus, T. (2019) https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/sie-wollen-ihr-schlechtes-image-loswerden-4078633.html

Spohr, F. (2023) Lobbyimus? Klare Antworten aus erster Hand. UVK Verlag.LobbyControl (2021) Lobbyreport 2021, https://www.lobbycontrol.de/wp-content/uploads/Lobbyreport-2021_Beispiellose-Skandale-strengere-Lobbyregeln.pdf