„Bei dem Thema haben die Realschüler meistens Schwierigkeiten“

RKs Lehrerin in Klasse 11

Als ehemalige Realschülerin wechselte ich nach der 10. Klasse mit einer entsprechenden Empfehlung der Realschule an ein Gymnasium in Rheinland-Pfalz. Meine Leistungskurse waren Geschichte, Deutsch und Biologie. Alles lief auch ganz ordentlich – bis zu einer aufschlussreichen Unterrichtstunde. Die Lehrerin führte mit folgendem Satz in ein neues Thema ein: „Bei dem Thema haben die Realschüler meistens Schwierigkeiten“. Dabei schaute sie bedeutungsschwanger in unsere Richtung. Ob dies ein wirklich gutgemeinter Einstieg war? Im besten Fall war der Einstieg gedankenlos. Ich als leistungsmotivierter Mensch dachte ich: „Dir zeige ich es!“. Gleichzeitig wurde mir vor Augen geführt, dass wir das Label als Realschüler ganz groß auf unserer Stirn stehen hatten. Zudem ist nicht jeder Lernende ein leistungsmotivierter Mensch.

Einen Inhalt als schwer anzukündigen, ist manchmal sogar gut gemeint, jedoch nicht gut gemacht. So habe ich während einer Schulbuchanalyse folgende Aufgabe gefunden:

„Übertragt den schwer verständlichen Gesetzestext schriftlich in eure Umgangssprache.“

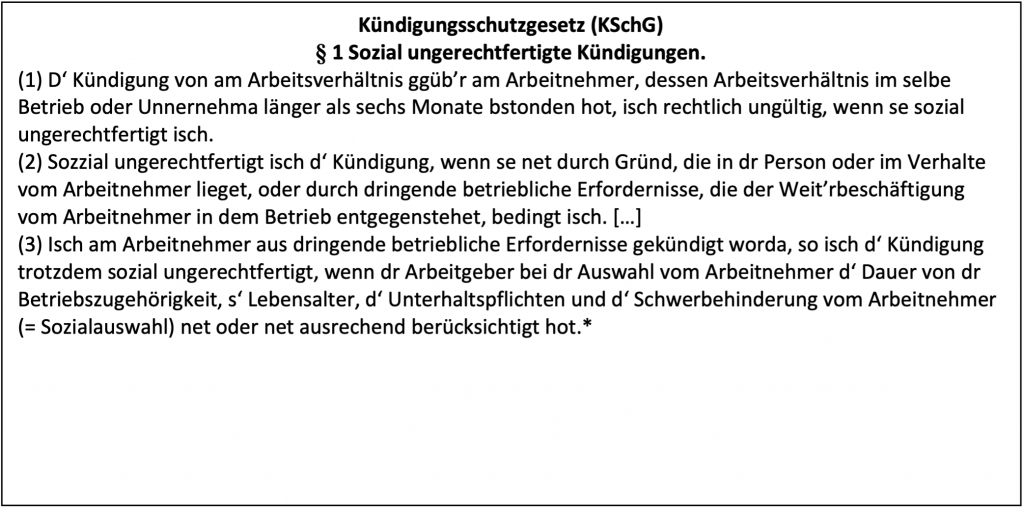

Das „schwer verständlich“ suggerieren hier schon den Schülerinnen und Schülern, dass das Verstehen von Amts- und Rechtssprache für sie wahrscheinlich eine Herausforderung ist/sein wird. Nur was macht das mit einem Schüler oder Schülerin? Leistungsmotivierte Schülerinnen und Schüler könnten sich bei der „Ehre gepackt“ fühlen und nun erst recht einen Gesetzestext in Umgangssprache umschreiben. Nun ist dieses Schulbuch für Baden-Württemberg zugelassen, also könnte ein:e schwäbische:r Schüler:in nun folgendes ins Heft schreiben. Ob eine solche Lösung nun als sinnvoll erachtet werden kann, wäre ein weiteres Fundstück wert:

Und was machen die Schülerinnen und Schüler, die Probleme in der Lese- und Rechtschreibung aufweisen? Wir können den Rosenthal-Effekt beobachten (s. Speth & Berner 2018, S. 470). Der Rosenthal-Effekt besagt, dass die Ansichten, Einstellungen und Erwartung der Lehrkraft das Verhalten der Lernenden beeinflusst (ebd.). Ob die Worte nun direkt von einer Lehrkraft stammen oder in einer von ihr ausgewählten Aufgabe stehen – das ändert nichts an der Sache:

Warum sprechen wir Schülerinnen und Schülern Fähigkeiten zu oder ab? Oft geschieht dies, indem wir ihnen, bewusst oder unbewusst, einreden, sie seien entweder sehr gute Ökonom:innen oder eben „nur“ Realschüler:innen, die bei einem Thema per se Probleme haben. Wenn eine Aufgabe, ein hohes Anforderungsniveau besitzt, so hat das Folgen: Die ex ante als weniger gut gelabelten Ökonom:innen oder Realschüler:innen geben schneller auf, weil sie die Aufgabe als unlösbar wahrnehmen. Gleichzeitig suggeriert die Aufgabenstellung angesichts des „schwer verständlichen Gesetzestextes“, ein Scheitern sei vollkommen in Ordnung, selbst für ein:e sehr gute:r Ökonom:in.

Besonders der Rosenthal-Effekt, welcher durch einen unbedachten Lehrkräftekommentar hervorgerufen wird, wiegt schwer. Die Konstruktivistin in mir würde von einer gestörten Beziehungsdidaktik (vgl. Reich 2012, S. 15ff) sprechen. Natürlich gibt es Schülerinnen und Schüler, die wie ich damals, durch eine hohe Leistungsmotivation an der Ehre gepackt werden und sich der Herausforderung stellen. Doch nicht alle verfügen über eine ausgeprägte Leistungsmotivation oder ein starkes Gefühl der Selbstwirksamkeit. Gerade diese Lernenden geben leider oft schneller auf, wenn sie wiederholt mit solchen wertenden oder vorprägenden Formulierungen, sei es als Lehrkraftkommentar oder in Aufgabenstellungen, konfrontiert werden.

Amts- und Gesetzessprache ist keine Umgangssprache, dementsprechend empfinden es Menschen als herausfordernd, damit umzugehen – und gerade mit solchen Herausforderungen muss die Schule die Kinder und Jugendlichen in dem geschützten Raum Schule konfrontieren und bei der Bewältigung helfen. Jedoch muss dieser Umgang eingeübt werden. Ob Schülerinnen und Schüler sich nun über das Kündigungsschutzgesetz informieren oder später ein Steuerformular lesen und korrekt ausfüllen. All das kann ein jeder Mensch leisten, wenn ihnen in der Schule das richtige Handwerkszeug gegeben wird: Nämlich, wie ein Gesetz zu lesen ist und Fachsprache angewendet wird.

Durch Scaffolding (McKenzie 1999) können Schüler:innen schrittweise an Gesetztestexte herangeführt werden. Zudem lässt sich jeder Fachunterricht sprachsensibel gestalten (s. Leisen 2015). Es existieren fachspezifische Methoden, um Gesetzestexte zu erschließen, etwa die „Wenn – Dann“- Struktur, die als „Voraussetzung – Konsequenz bzw. Tatbestand – Rechtsfolge“ verstanden werden kann. In Schulbüchern der weit verbreiteten sozialwissenschaftlichen Integrationsfächer kommen diese übrigens nur vereinzelt vor.

Ich hoffe inständig – auch im Sinne der Bildungsgerechtigkeit –, dass die Unart, Aufgaben oder Themen explizit als „komplex oder schwierig“ zu deklarieren, bald der Vergangenheit angehört, damit alle Lernenden, ob leistungsmotiviert oder nicht leistungsmotiviert die Möglichkeit haben, Aufgaben zu lösen – ohne Rosenthal-Effekt.

*Die schwäbische Übersetzung wurde mit ChatGPT erstellt.

Autorin

Romina Kron, ZÖBIS, November 2025

Literatur:

Leisen, Josef (2015): Handbuch Sprachförderung im Fach. Sprachsensibler Unterricht in der Praxis. (Klett) Stuttgart.

Oldenbourg (2017), Startklar! 7/8, München

McKenzie, Jamie (1999): Scaffolding For Success. In: FNO – The Educational Technology Journal. Bd. 9, Nr. 4.

Reich, Kersten (2012): Konstruktivistische Didaktik. Das Lehr- und Studienbuch mit Online-Methodenpool. 5., erw. Aufl. (Beltz) Weinheim, Basel.

Speth, Hermann & Berner, Steffen (2018): Theorie und Praxis des Wirtschaftslehreunterrichts. 12. Auflage. (Merkur Verlag) Rinteln.